FILIGER, galerie Malingue, 26 avenue Matignon du 27 mars au 22 juin 2019.

Commissaire de l’exposition : André Cariou.

« Depuis près de vingt ans la programmation de la galerie Daniel Malingue oscille entre les innovations de la toute fin du XIX° siècle (groupe de Pont-Aven et Nabis) et les découvertes du surréalisme (…). ces deux pôles sont réunis grâce à la présentation d’un exceptionnel ensemble d’œuvres d’un artiste cher à André Breton, Charles Filiger. » C’est sur ces phrases que s’ouvre le catalogue de l’exposition que Daniel et Eléonore Malingue consacrent à ce peintre mal connu du groupe de Pont-Aven, particulièrement apprécié par Paul Gauguin : « Il a un art bien à lui et un art bien moderne », écrit-il à Octave Maus, en le recommandant pour le Salon des XX en 1890. Près de soixante-dix œuvres ont été rassemblées, provenant des musées de Quimper, de Saint-Germain-en-Laye, d’Albi, de Brest, d’Indianapolis ainsi que du cercle passionné de ses collectionneurs.

Une rapide biographie de ce peintre permet de le situer dans son époque. Charles Filiger est né à Thann en Alsace le 28 novembre 1863, troisième enfant de Martin Villiger et de Justine Chicherio, qui se sont mariés à Thann le 14 octobre 1844. Martin Villiger (le V germanique se prononce F) était dessinateur à la fabrique de tissus imprimés Scheurer-Lauth de Thann. Le père de Martin, présent au mariage de son fils, est mentionné comme « artiste-vétérinaire » donc technicien d’art aussi. L’Alsace devenant allemande après la guerre de 1870, Martin Villiger et Justine Chicherio choisissent de rester français. Quant à Charles, il renonce à travailler à la fabrique après y être resté quelque temps et décide, en 1880, de suivre une école d’arts décoratifs, contre la volonté de son père. A l’Atelier Colarossi, à Paris, il se lie à quelques peintres dont Claude-Emile Schuffenecker et Paul-Emile Colin, qui lui fait connaître Paul Gauguin.

Charles Filiger (il a simplifié l’orthographe de son nom) attire l’attention du collectionneur Antoine de la Rochefoucauld. En 1888, il quitte Paris après une agression dont il est l’objet dans le milieu homosexuel. Il part en Bretagne et retrouve à la Pension Gloanec de Pont-Aven Emile Bernard, Gauguin, Meyer de Haan. C’est l’année où le groupe des Nabis se constitue. Charles Filiger reste en Bretagne jusqu’à sa mort en 1928. Il passe treize années au Pouldu, près de Pont-Aven, hébergé chez Marie Henry ; puis ce sont deux errances à travers la Bretagne en 1901/1904 et 1905/1910, suivies de différents séjours dans les environs de Pont-Aven. Sur la recommandation de l’abbé Guillerm, il est accueilli et hébergé dans la famille Le Guellec en 1913 à Trégunc puis à Plougastel-Daoulas de 1915 à 1928, année où il meurt après une intervention chirurgicale à Brest.

Ainsi à partir de l’incident parisien, Charles Filiger qui est pourtant un artiste reconnu de ses pairs et de ses contemporains (l’écrivain Rémy de Gourmont, le poète Jules Bois, le critique Albert Aurier), qui expose au Salon des XX, au Salon de la Rose+Croix, fait le choix de se retirer loin de « la Ville » dans un isolement et un mal de vivre entretenus par « ses méchants besoins » d’alcool et d’éther. Sa peinture, sa foi religieuse et sa vie tendent alors à se confondre dans une même recherche d’absolu.

Ce qui surprend quand on entre dans la galerie Malingue, c’est d’abord le format des tableaux : ce sont de petits tableaux. Le plus grand, que l’on trouve dans la troisième salle, est celui du « Cheval blanc de l’Apocalypse » (37,5 x 50,5 cm). Le travail semblerait parfois celui d’un miniaturiste, non seulement par la perfection de la ligne mais aussi par le fini décoratif des motifs qui ornent le tableau et le cadre lui-même, hermines, calices, fleurs oiseaux… Un vrai travail de bénédictin, de la part de celui qui disait : « Ma peinture est une prière » ! Peut-être que cette inspiration décorative qui annonce certaines préoccupations de l’Art Nouveau est aussi mémoire des impressions de la fabrique de Thann. Le format en trapèze irrégulier de certains tableaux surprend aussi. Beaucoup de couleurs pures très vives et vibrantes, bleu profond, vert, orange, rehaussées parfois d’or et d’argent. Quand on se rapproche des œuvres, on se rend compte qu’il s’agit tout simplement de gouaches – parfois un peu d’aquarelle – sur papier ou carton. Et la vibration de ces couleurs est loin d’être rendue dans les reproductions La pauvreté du peintre ne suffit pas à expliquer ce choix constant et particulièrement risqué pour la survie des tableaux.

La première salle d’exposition met en évidence une évolution de la peinture, du pointillisme des paysages d’Ile-de-France aux aplats du synthétisme de Pont-Aven. «La Sainte endormie », œuvre offerte à Gauguin par Filiger, « La Prière », oeuvre reproduite dans un article du critique Aurier dans l’article « Les Symbolistes », représentent de longues figures gracieuses évoquant, selon Antoine de La Rochefoucauld, « les lointaines beautés de nos chers primitifs ». Le rêve, la prière apparaissent comme des moments de spiritualité, de communication mystique, un apaisement des peines. Telle est aussi la marche : la « Marche du pauvre chemineau », un tableau aux couleurs vives, surtout vertes, ne peut manquer de nous faire penser aux longues et malheureuses errances du peintre dans les années 1900.

Pour son ami et mécène La Rochefoucauld, dont le portrait orne un mur de la galerie, « Tel qu’il était à ses débuts, le symbolisme est surtout représenté par Filiger qui n’a jamais quitté sa lande armoricaine où le symbolisme prit naissance » (mai 1903). Ruiner le réalisme et le positivisme, resacraliser l’art est un enjeu social pour les partisans du symbolisme mais, pour Filiger, il s’agit surtout d’une aventure spirituelle, personnelle et solitaire. « Vous êtes Gauguin et vous jouez avec la lumière, et moi, je suis Filiger et je peins avec l’absolu » écrit-il à celui qui a été un temps son maître. Malgré son isolement, Filiger est reconnu dans le milieu regroupant peintres de Pont-Aven, Nabis et symbolistes. Il participe aux expositions des XX à Bruxelles (1891), au Salon de la Rose+Croix à Paris, au Salon « Pour l’art » à Bruxelles (1992). Mais il s’isole de plus en plus, peignant les paysages du Pouldu, près de Pont-Aven, et des tableaux à sujet religieux, où les paysages figurant à l’arrière-plan sont quasiment tout le temps des paysages familiers. Filiger fait du quotidien une expérience mystique.

« Faut-il qu’il l’ait aimé pour le reproduire ainsi » écrit Filiger du jeune garçon ayant servi de modèle au peintre primitif italien Cimabue pour les anges de sa « Maesta ». De la même façon, dans le « Christ aux anges » et plus loin dans « le Christ en buste entre deux anges et la vierge », les anges au visage grave, aux yeux comme absorbés dans leurs visions, se ressemblent tous. Qu’il s’agisse d’un autoportrait ou du portait d’un jeune modèle aimé, la répétition du même visage aux traits purs, celui que l’on retrouve dans le « Génie à la guirlande », participe de la simplification que recherchait Filiger dans sa peinture (La simplification de son nom, de Filliger à Filiger, pourrait s’expliquer de la même façon). Le « Saint Jean-Baptiste » atteint une harmonie remarquable entre ligne et couleur, inspiration religieuse et inspiration décorative ; les sinuosités et les tons de l’étoffe recouvrant saint Jean-Baptiste s’intègrent naturellement à ceux du paysage. « C’est le beau rêvé et presque inconcevable », écrit A. de la Rochefoucauld.

La seconde salle présente des œuvres d’une inspiration nouvelle, témoignant de « tout l’absolu qui se peut exprimer par la ligne et par la couleur ».

Ces oeuvres, que le peintre appelle « mes petits sujets », « malgré leurs dimensions /ont/ toute l’allure d’une fresque ou d’un vitrail très grand ». A propos de « Mosaïque » représentant l’impératrice Théodora de Ravenne, « tu pourras t’imaginer une mosaïque ou un projet de mosaïque » écrit-il à son frère Paul en 1907. Les couleurs vibrantes, les harmonies de couleurs (souvent bleu, vert, corail) sont plus « décoratives » et « plus poussées » que celles qu’il faisait « autrefois ». La mise en forme puise dans la tradition : mosaïque, icône, tiré sous verre comme dans les musées alsaciens. Le cadre lui-même est de plus en plus travaillé pour lui-même.

« Le Juif errant » (1910) semble bien être, comme le pauvre chemineau de la première salle, une figure autobiographique de Filiger. Depuis 1901 A. de la Rochefoucauld a cessé de lui verser sa rente mensuelle ; une période d’errance à travers la Bretagne commence en 1905. Le peintre n’a plus de modèles, il trouve ses sujets dans l’Ymagier de Jarry et Gourmont (C’est le cas du « Juif errant »), dans les images d’Epinal, les gargouilles et les chapelles de la région.

La Croix est un motif récurrent : la composition du « Christ en croix », de la « Légende de la vie » et de la « Légende de l’éternité », du « Christ au brin de bruyère » s’organise autour d’une, voire deux croix : « Ma peinture ressemble à ma vie, comme elle, elle est semée de croix » écrit-il à sa jeune nièce Anna, fille de son frère Paul. Le caractère autobiographique de l’inspiration apparaît dans son commentaire de la « Légende de la vie » : « La nature est un décor séduisant et superbe, mais le drame qui s’y joue est brutal et triste ».

Verkade, un peintre hollandais que Filiger a initié à la spiritualité catholique dès 1891 à Pont-Aven, découvre dans la congrégation de Beuron en Allemagne les expériences esthétiques des « Saintes Mesures » du père Desiderius Lenz. Les dernières œuvres de Filiger, rassemblées sous le nom de « Notations chromatiques », sont des variations répétées de formes géométriques tracées « au compas et à la règle » et d’harmonies de couleurs : « Portrait de Remy de Gourmont », « Adam et Eve », au charme particulier de non finito. Le motif central figuratif, madone, sainte, Christ, figure mi-homme mi-animal, se dissout dans un cadre abstrait de plus en plus travaillé aux effets de kaléidoscope. Géométrie des formes, effets méthodiques de couleurs triomphent du coup de pinceau et du trait à main libre mais Filiger, ainsi que Sérusier, qui a traduit en 1905 « Les Saintes Mesures », reste au seuil de l’abstraction, au moment même où Kandinski franchit le pas.

Deux œuvres ésotériques présentées dans cette salle, « Salomon I° roi de Bretagne » et « Architecture symboliste aux deux taureaux verts », ont été acquises en 1948 par André Breton, le fondateur du surréalisme, qui les accroche dans son bureau. Il sait reconnaître la beauté énigmatique du peintre et l’arrache à l’oubli. Nous pensons aux mots de Filiger, écrivant : « Je flotte à la dérive, il y a longtemps déjà ; et j’appelle en vain le pilote dans ma solitude de malheur… J’ai tout fait pour atteindre l’extrême Rocher où nul ne viendra me chercher jamais… si ce n’est par miracle … »

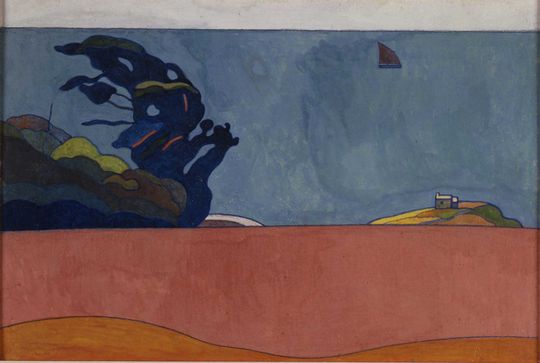

Les dix-sept tableaux de la troisième salle sont peints de 1891 à 1895. Ils font écho à ceux de la première salle : trois paysages bretons à la manière de l’école de Pont-Aven, vastes aplats sinueux, couleurs fortes, composition audacieuse et décentrée pour le « Paysage du Pouldu » à l’arbre tordu.

Paysage du Pouldu (gouache sur papier vers 1892)

Musée des Beaux-Arts de Quimper

Quelques portraits : le « Jeune Breton aux sabots », sans doute son modèle préféré, Joseph Pobla, rappelle le Saint Jean-Baptiste par la pose, la simplicité et la distinction de l’attitude, une famille de pêcheurs, de jeunes bretonnes ayant peut-être servi de modèles pour le « Jugement dernier », « L’homme nu assis devant un paysage ». Le paysage en question est un paysage de « sa maudite petite patrie », « sa pauvre Bretagne, dont il emportera partout l’impérissable souvenir ».

Arbre tordu, plage du Pouldu, chapelle du Mordet, apparaissent, en arrière-plan de scènes religieuses toutes inspirées par la mort du Christ et la fin des temps : Mise au tombeau, Lamentations sur le Christ mort, Pietà, Déploration sur le corps du Christ. Le Christ au tombeau, par sa sérénité, fait penser à ces mots écrits à Schuffenecker :

« Eternel dormir est le meilleur de ma vie. »

Mais c’est la Jérusalem céleste qui figure à l’arrière-plan du « Cheval blanc de L’Apocalypse ». Le blanc du cheval illumine le tableau, le format arrondi de tondo cher aux primitifs italiens donne une grande harmonie à ce qui apparaît comme une séparation et un adieu. Dans les deux panneaux du « Jugement dernier », Damnés d’un côté, Elus de l’autre, ont souvent même visage, ils ne se distinguent guère : évoquant Filiger et son violon, un jeune garçon joue de la mandoline, une jeune fille élue est en pleurs tandis qu’ un autre jeune garçon, damné, tient dans les mains un agneau, symbole d’innocence. La foi de Filiger n’est pas conformiste ni cléricale, c’est un mysticisme duquel sa peinture participe :« Une seule chose dont je ne puis me départir : mon art que j’accomplis comme une tâche forcée, imposée par un juste destin ; je demeure à la source où j’ai puisé la véritable vie. »

Maryvonne Lemaire

Lisez le livre très riche d’André Cariou FILIGER correspondance et sources anciennes, aux éditions Locus Solus, 2019.