Le peintre Jean Le Merdy, Premier second prix de Rome, lauréat de la Casa Velasquez, peintre officiel de la Marine, né à Concarneau dans le Finistère le 10 octobre 1928, y est décédé le samedi 21 février 2015, à l’âge de 86 ans. En 1996, le musée de la Marine lui avait consacré à Paris une très grande rétrospective.

De nombreuses images des oeuvres de Jean Le Merdy sont visibles sur google images.

De nombreuses images des oeuvres de Jean Le Merdy sont visibles sur google images.

Les peintres arrachent chacun au réel un peu de son invisibilité. Ils découvrent un pan de jamais vu. Et quand sur les toiles s’est peint ce « jamais vu », chacun de penser : c’est vraiment comme ça, je l’ai moi-même vu ainsi.

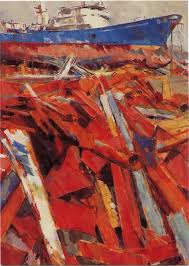

Pendant une cinquantaine d’années, Jean Le Merdy a couvert ses papiers d’Arches et ses toiles de larges touches obliques de gouache, d’acrylique ou d’huile dans une liberté de geste, dans un mouvement qui ne font que reprendre le travail de son regard occupé à dérober ce que la campagne, le port, les rochers de Concarneau lui offraient de jamais montré. Et ce faisant, il nous a donné à voir la beauté.

Rien de pittoresque, encore moins de folklorique, dans cette Bretagne. Ses natures mortes, déclinant en séries des soupières ventrues, des lampes à pétrole, de hautes cafetières émaillées, celles qu’on laissait sur la plaque de la cuisinière en attendant les visites de l’après-midi, sont associées, je crois, au monde de l’enfance : ce sont des objets dont l’usage a plus ou moins disparu, pleins de souvenirs familiers, celui d’une grand-mère peut-être ou de longs repas de famille animés par les histoires des uns et des autres. Les séries d’objets, debout ou couchés en un désordre recherché, répètent une même forme, celle de la lampe à pétrole par exemple, jusqu’à cerner « l’idée » de lampe à pétrole. Même jeu pour les coupelles remplies de pommes, pour les tresses d’oignons-roses, pour les langoustines ou les melons des jours de fête.

D’autres objets font signe au peintre : ceux de son temps, de la vie courante. Les outils, les grues, les tracteurs, des vélos, un solex. Très peu de portraits et pourtant tous ces tableaux évoquent dans leur simplicité la présence humaine et la poésie de la vie quotidienne. A Concarneau, la vie quotidienne, c’est la pêche. Le Merdy peint sans relâche les bateaux : thoniers, chalutiers, il peint aussi le slipway. Avec la même humilité, le peintre de la Marine « fait le portrait », peut-on dire, des porte-avions Foch, Clémenceau (1970), du Charles de Gaulle (1992).

Les paysages de port, de campagne, les marines, bien que sans personnages, sont eux aussi animés de sensations et de souvenirs : longues chaînes rouillées sur le port qui grincent quand on les déroule, la côte de Beg Menez, si raide que la voiture parfois vient à caler. Ce hangar, dans un verger : le paysan méfiant avait d’abord refusé à Jean Le Merdy l’autorisation de le « peindre », croyant qu’il souhaitait repeindre les murs ! Les bords de mer à Trévignon, Lesconil ou Tréboul sont vus par l’oeil d’un promeneur, le port de Concarneau par un homme au travail parmi les ouvriers du chantier Piriou.

Jean Le Merdy peint sur le motif. Il emmenait ses trois filles ainsi que ses élèves des Beaux Arts de Quimper peindre de la même manière. Près de sa voiture où il se réfugie en cas d’averse, le peintre s’installe avec son casse-croûte et son chevalet. Fils et frère de photographe, il a abandonné la photo : la photo tue le mouvement. Mais il use de son viseur naturel, les mains refermées en tunnel, pour repérer le cadrage recherché. Le contraste entre le net et le flou n’est pas non plus oublié. Parfois à genoux ou assis à même le sol, comme le montrent certaines photographies de lui, il adopte ce point de vue particulier et rejette tout en haut de sa toile ou de son papier d’Arches le motif lui-même, abandonnant la vaste surface de premier plan au pur jeu de la touche et de la couleur.

Longs balayages obliques (le peintre est gaucher), dynamisant l’espace, pour faire vibrer les couleurs. La matière et son grain propre, sables, algues, rochers, épines de chardons, d’ajoncs, fougères occupent l’espace en triangles. Les couleurs varient selon les époques mais on se rappelle en particulier les audacieux et magnifiques orangés ou rouilles : carcasses de bateaux, engins agricoles abandonnés, rameaux printaniers dans les haies, contrastent, dans une explosion d’énergie, avec de très beaux bleus, avec le vert humide des campagnes. Et aussi le gris-vert des tempêtes, le jaune changeant des champs de colza.

Resté à l’écart des influences, le peintre se reconnaît toutefois dans le cubisme de Braque et la lumière de Bonnard. Il pose à sa manière la question de la figuration et de l’abstraction. Pour lui, l’abstraction est dans la nature et l’observation peut conduire à l’abstraction. Jean Le Merdy saisit, dérobe et donne à voir l’abstraction c’est-à-dire les lignes de force de la poésie qu’il déchiffre dans le pays de son enfance.

Gauguin est l’âme de la commune toute proche de Pont-Aven. Au nom de Concarneau, on associe désormais celui de son peintre Jean Le Merdy.

Maryvonne Lemaire

Lisez le livre de Benoît Landais : Le Merdy, aux éditions Palantines en 1995, et celui de René Le Bihan et Jean Le Merdy : Jean Le Merdy, éditions le Télégramme, 2006.